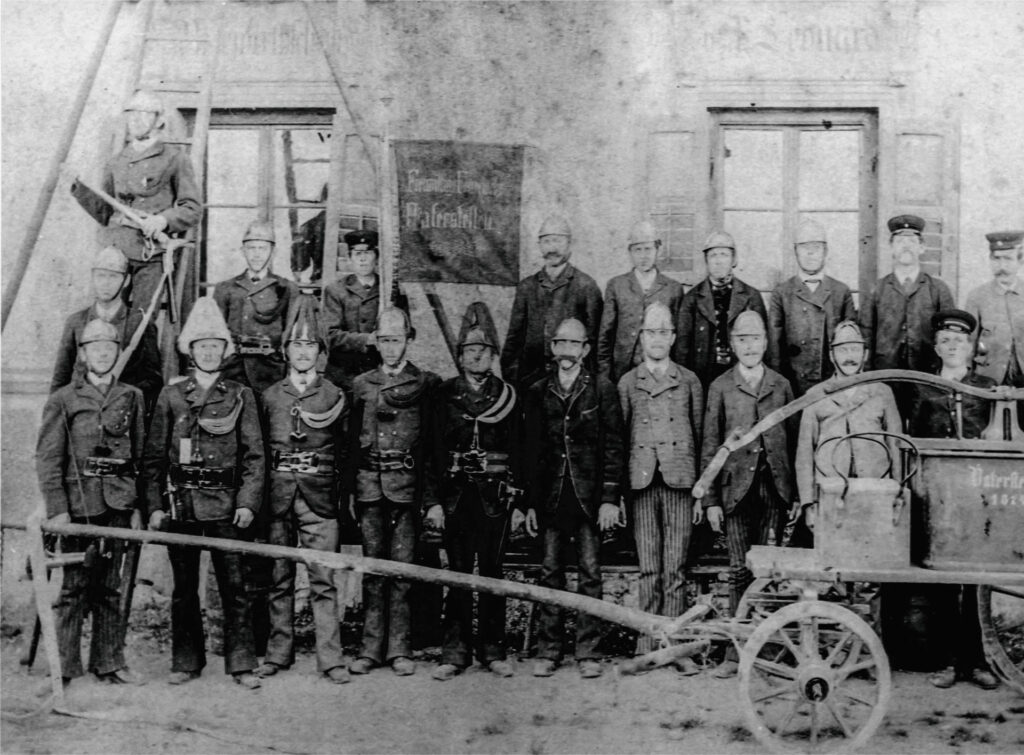

Im Jahr 1874 gegründet, blickt die Freiwillige Feuerwehr Vaterstetten mittlerweile auf eine über 150-jährige Geschichte zurück.

Geschichte

Chronik

Auf den folgenden Seiten lassen wir die lange Geschichte der Vaterstettener Floriansjünger Revue passieren. Anlässlich des 150-jährigen Jubiläums wurde die Chronik 2024 umfassend ergänzt, fortgeschrieben und mit zahlreichen historischen Fotos bebildert.

Kommandanten

der Feuerwehr Vaterstetten von 1874 bis heute:

Josef Böhm

1874 – 1905

Michael Plötz

1905 – 1913

Balthasar Reitsberger

1913 – 1942

Josef Hartl

1942 – 1946

Michael Plötz

1946 – 1948

Leo Schnitzlbaumer

1948 – 1950

Johann Luft

1950 – 1979

Josef Winner

1979 – 1990

Herbert Fietz

1990 – 1998

Gerhard Fischbach

1998 – 2005

Erwin Reimer

2005 – 2012

Wolfgang Deutschmann

2012 – 2018

Julian Kuhn

2018 – 2024

Michael Fietz

seit 2024

Vorstände

der Freiwillige Feuerwehr Vaterstetten. In den Jahren von 1969 bis 1984 gab es keinen Vorstand, da die Eintragung in das Vereinsregister erst am 9. März 1984 erfolgte.

Michael Plötz

1933

Georg Ach

1950 – 1969

Wilhelm Holubek

1984 – 1990

Alfred Böhm

1990 – 2022

Josef Schmied

seit 2022